岡本研究室

-Environmental Fluid mechanics Laboratory-

| Top | メンバー | 研究内容 | 研究業績 | メディア | 3年生へ |

|

現在の研究課題 |

|

礫床河川の乱流構造と種子捕捉・流出過程(RIM-PIV法)

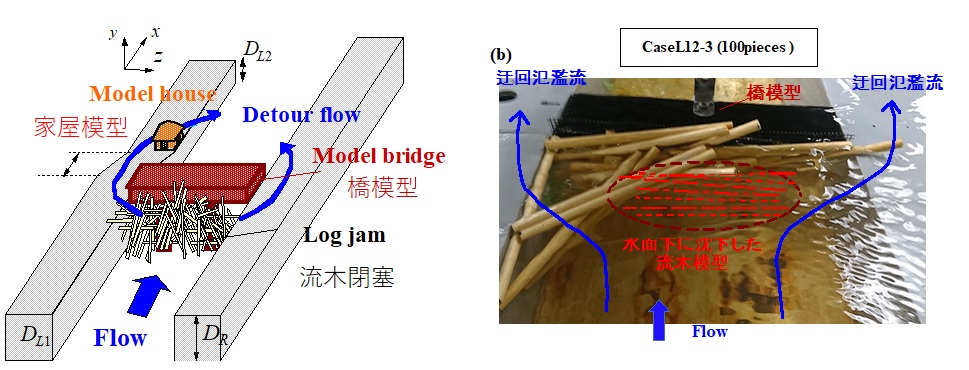

河道内樹木群落内部での乱流構造と土砂堆積(京都大学防災研究所と共同研究) 中小河川河道閉塞時の橋梁迂回流による洪水被害の予測

わんどや河川蛇行部を用いた 流木捕捉工(京都大学防災研究所と共同研究) RIM-PIVを用いた土石流内部の計測 RIM-PIVを用いた堤防のパイピング破壊過程の計測(地盤系小高研究室と共同研究)

|

| 中小河川の災害・流木対策工(詳細はこちら) |

|

近年,集中豪雨時に大河川だけではなく中小河川で水害が頻発している.中小河川は河積が小さいため土砂や流木の影響を受けやすく,水だけのハザードマップでは水害を予測できないケースが多くみられる.中小河川での水害について現象を理解し,予測するために当研究室では河川地形を再現した水理模型実験を実施している.流木閉塞率や橋にかかる力を計測している. また被害を防ぐため流木を河道から除去する工法について研究していて,ワンド域や蛇行河川のバイパス水路を用いた河道阻害しない,科学的知見に基づく新しい流木対策工を提案している. 詳細はこちら

|

| 粗度・植生乱流の研究(詳細はこちら) |

|

本研究グループの研究対象は粗度乱流による土砂輸送機構である.河床に粗度や植生が存在する場合は大規模な組織乱流が生成され,流れ(乱流)と流砂が複雑に相互作用することが知られている.屈折率を整合したRIM-PIV法を用いて粗度層内部の水流と粒子挙動を同時計測する方法を確立し、乱流による土砂輸送のメカニズムを鋭意研究している. また河道の樹林化の重要なプロセスである洪水時の植生周辺での土砂堆積・陸地化のメカニズムの解明に取り組んでいる.植生乱流の研究の中でも柔軟な植生の乱流構造の研究は海外で注目されており,英国・ラフバラ大とも共同で研究を進めている. |

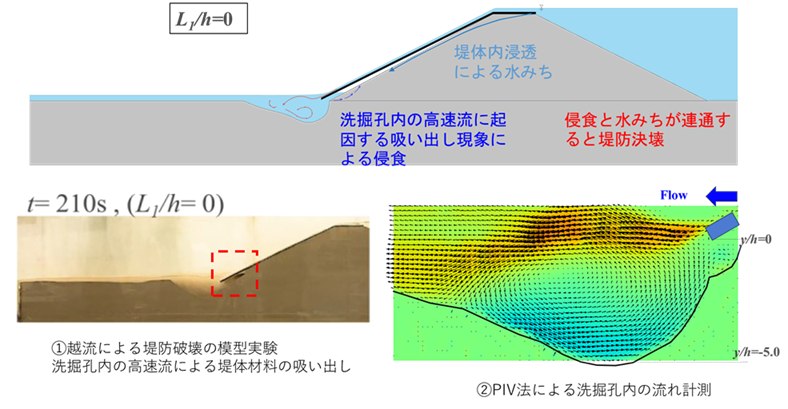

| 粘り強い堤防の研究 |

|

津波や氾濫水に対して堤防を粘り強い構造にするために,法面被覆工など様々な対策工の検討が行われている.堤防の越流実験の研究はみられるが,基礎地盤の洗掘による堤体材料の吸い出し,堤防決壊まで調べた研究はあまりみられない

|

| 河川・側溝における水難事故の研究(詳細はこちら) |

| 用水路での水難事故に着目し,流水中の人体の抗力係数や,着衣の影響を調べている。流水によって流されるかだけではなく,また地下空間で幅の狭い通路や多人数が避難するときに避難困難度がどのように変化するか調べる 詳細はこちら |